2023年6月、公共施設内の部屋内をレイアウトする都合上、3部屋の「消防設備移設工事」を施工しました。事例紹介をする前にまずは「消防設備」について少し解説していきます!

🔥 レイアウト変更に伴う消防設備移設とは?

オフィスや店舗の間仕切り工事・レイアウト変更を行う際、天井や壁に設置されている消防設備(感知器・スプリンクラー・非常放送スピーカーなど)の位置が、消防法で定められた基準を満たさなくなる場合があります。

そのため、消防設備の移設工事が必要になります。

🔧 代表的なケース

1. 火災感知器(煙感知器・熱感知器)

・新しく間仕切りを設けたことで「感知器が部屋の中央にない」「感知範囲が偏る」などが発生。

・→ 部屋ごとに感知器を追加/移設する必要。

3. 誘導灯や非常灯

・新しい壁で視認性が遮られる場合、設置位置を変える必要あり。

2. スプリンクラー

・天井分割により、放水範囲がカバーできなくなるケース。

4. 非常放送スピーカー

・パーティションによって音が届きにくい空間ができる場合に移設。

📜 法的なポイント

・消防法では、建物の用途や面積ごとに「感知器の設置間隔」「スプリンクラーのカバー範囲」が細かく決まっています。

・レイアウト変更後も基準を満たすように、消防設備士の資格を持つ業者が施工し、完了後には消防署へ届け出が必要です。

今回はレイアウト変更に伴う消防設備移設工事(上記のケースだと1.火災感知器・4.非常放送スピーカー)の事例をご紹介します!

部屋A:感知器はあるがスピーカーが無い

部屋A:感知器はあるがスピーカーが無い 部屋B:スピーカーはあるが感知器が無い

部屋B:スピーカーはあるが感知器が無い 部屋C:感知器とスピーカーが部屋内に2つある

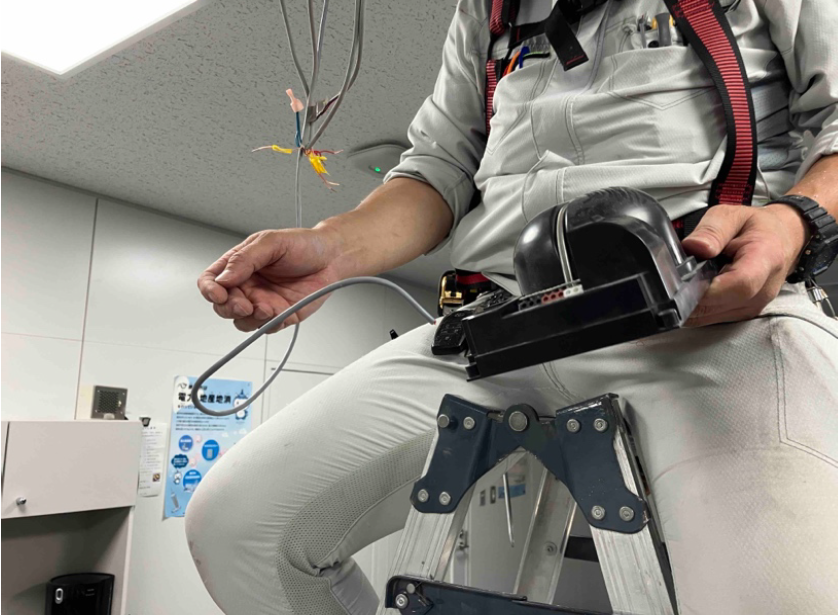

部屋C:感知器とスピーカーが部屋内に2つあるまずは消防設備工事前に受信機の設定を行います。

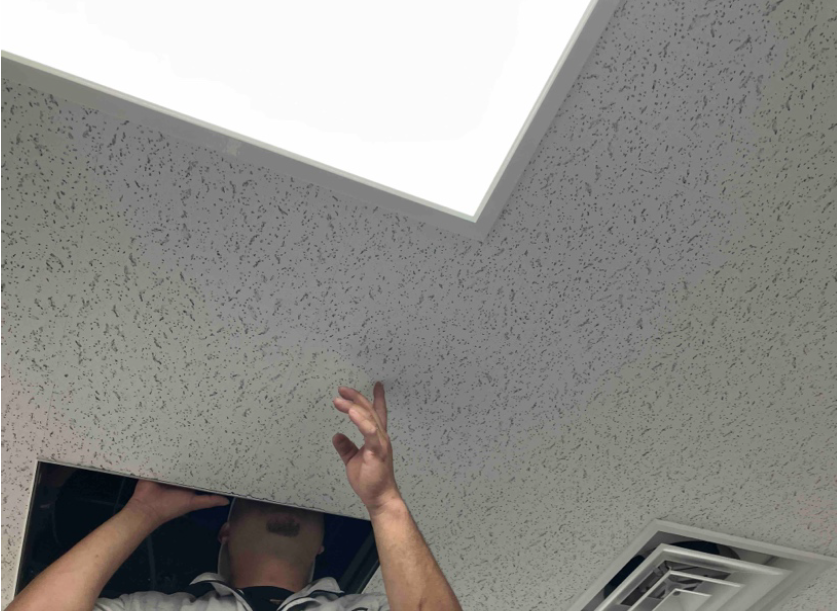

まずはスピーカーが無い「部屋A」の開口場所を決めていきます!

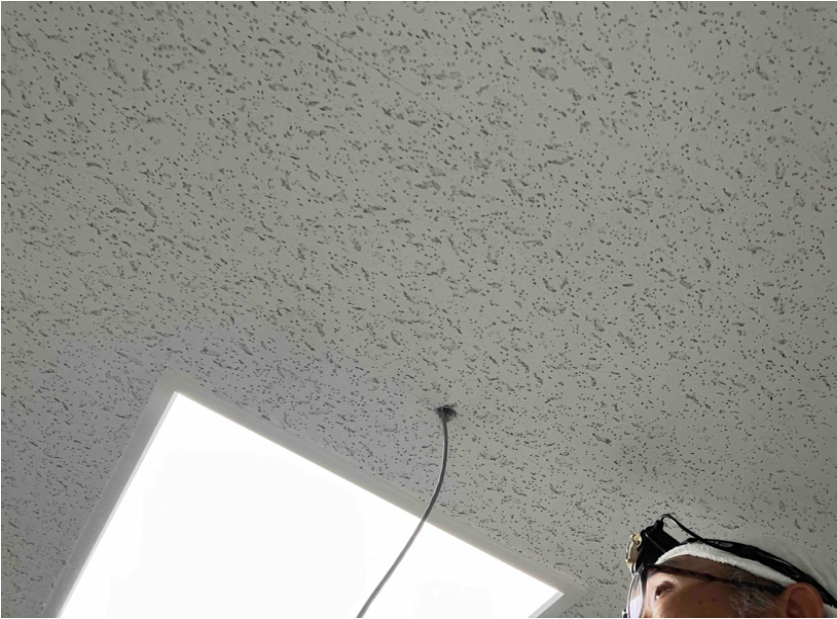

場所が決まったらスピーカー取付穴を開口していきます。

「部屋B」のスピーカーを「部屋A」に移設するために配線中。

「部屋B」のスピーカーを「部屋A」に移設するために配線中。

「部屋B」のスピーカーを「部屋A」に移設するために配線延長中。

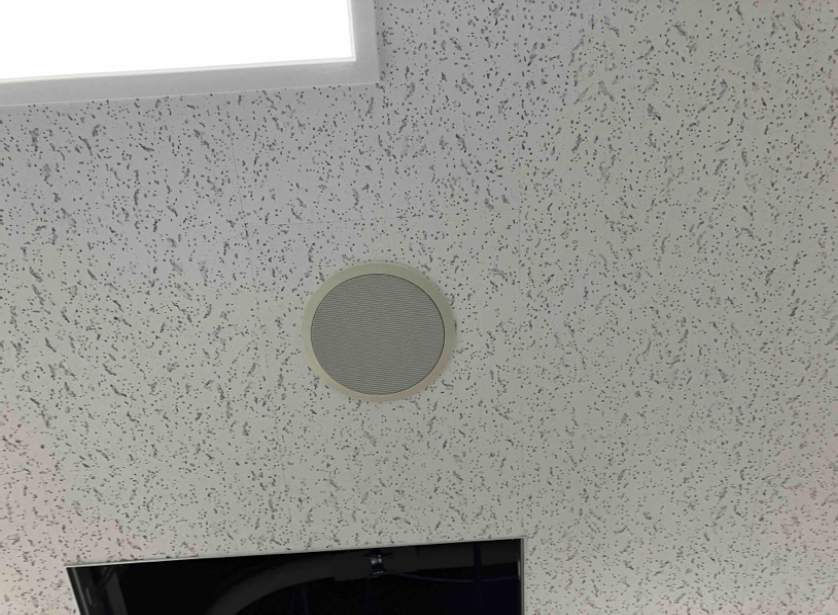

「部屋B」のスピーカーを「部屋A」に移設完了!

続いて「部屋C」のスピーカーを「部屋B」に移設するために取り外します!

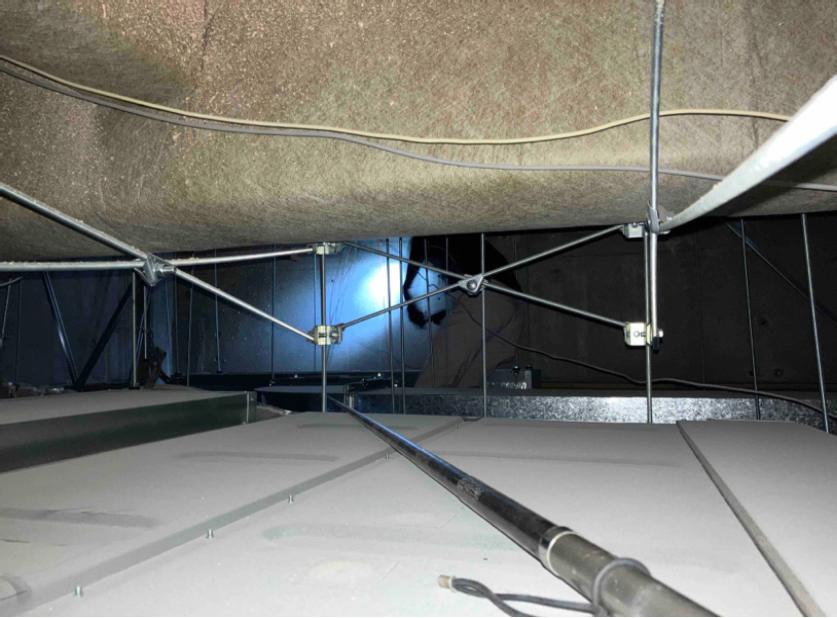

部屋Cにて、入口近くの点検口から「部屋B」方向にスピーカー用信号線を配線していきます^^

「部屋C」の入り口近くの点検口から「部屋B」にスピーカー用信号線を配線中。

「部屋C」にて入り口近くの点検口から既存スピーカー穴方向にスピーカー用信号線を配線中。

「部屋C」内の入り口近くの点検口から既存スピーカー穴方向にスピーカー用信号線を配線中。

「部屋C」のスピーカー新規信号線と既存信号線の接続をします。

続いてスピーカーが無かった「部屋B」に「部屋C」から取ったスピーカーを取り付けていきます。

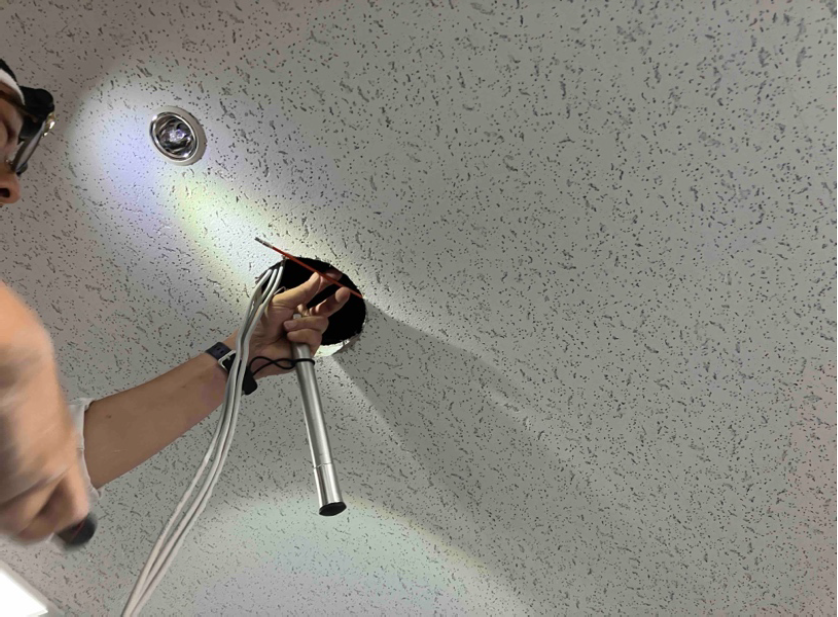

これで「部屋B」のスピーカーは取付終了です!続いて感知器信号線を延長するため、天井裏にもぐり直接配線を敷設していきます。

延長した感知器信号線を感知器が無かった部屋の天井から出していきます。

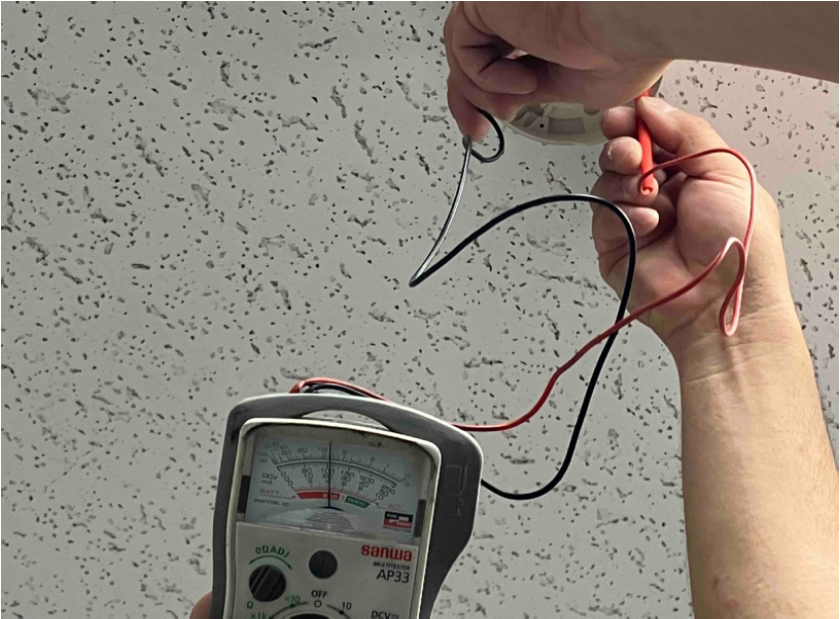

感知器のベースを取り付けた後に信号線を接続し、感知器用信号線の電圧を正常か確認していきます。

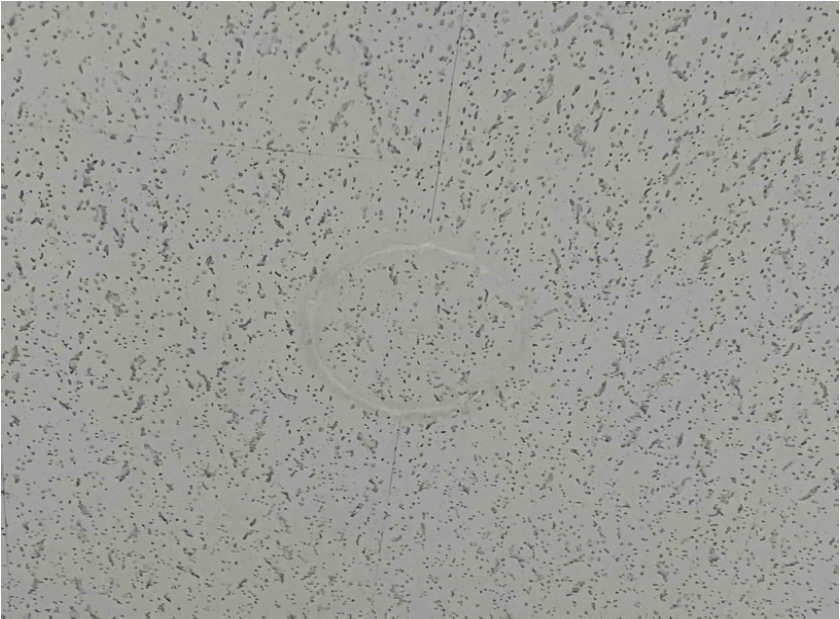

感知器の移設が終わったら、これまで感知器が付いていた部屋のスピーカー穴開口部を簡易復旧します。

最期に中央監視室にある受信機設定を復旧させて工事が完了です!

いかがだったでしょうか?会社内のレイアウト変更はデスクや椅子、書庫やパーテーションをやって終わり!ではなく、消防設備の移設も必要になってくるのです。

💰 消防設備移設の費用負担は?

今回は役所内のレイアウト変更だったので、役所(ビル側)が費用負担をしましたが、一般的にはテナント負担とされることが多いです。(オフィスや店舗のレイアウト変更は入居者都合のため)

ただし、原状回復時には再度元の位置に戻す義務がある場合もあるため、契約内容を要確認。

✅ まとめ

- レイアウト変更 → 消防設備が基準外になる → 移設工事が必要。

- 工事は「有資格者」が行い、消防署・消防局への申請・検査が必要

- 費用は通常テナント負担